朝いちばんに台所へ行き、昨日の味噌汁を温める。土鍋のふたをあけると、ふわっとたちのぼる深い潮の匂い。思わず遠い目になる。毎日嗅ぐ匂いなのに、なつかしくてたまらない。味噌汁を飲むとき、海を飲んでいるみたいだなあとよく思う。どんな具材もふところに受けいれてまろやかに調和させるところが、なんだか海っぽいのだ。味噌汁を飲んでほっとするのと、海に浸かっているときのあの安心感も似ている。味噌汁は今日も、一日を生きる力を与えてくれる。

二年前の真夏、流行りのウイルスにかかった。感染力のつよい株が蔓延中で、世界的にもまだまだ大混乱のさなか。患者はあちこちであふれていて入院などもってのほかだった。湿気のこもったうす暗い部屋でひとり、だれからもわすれ去られた地球最後の人間みたいにただ横になっているしかなかった。未知のウイルスは体を完全にのっとり、なにもできないようにした。天井が胸に落ちてきたみたいに苦しい。ちょっとした身動きもとれず眠ることもできない。ひとつずつ懸命に呼吸を数えながら、正気を失うまいと必死に息を繋いだ。一分一秒がなまりのように重たく、時間があんなにだらだら無慈悲に伸びるものなのだと初めて知った。この体に残る生きる気力がどれほどのものなのか、大袈裟でなくウイルスに真剣に試されている気がした。

一年にも相当するのではと思うほど長い十日間が経ち、やっと回復のきざしが見えてきた。できなくなっていたことが、またすこしづつできるようになった。五分間、椅子に座っていることができる。スマホを片手で持ち上げることができる。本が読みたい、音楽が聴きたいと思える。お湯を沸かしたり、手をうごかして簡単なおじやを作ることができる。ついに屋外に出たとき、今いちど生まれ直したような、まったくリニューアルされた体の主になってしまったようだと思った。地球とそっくりな、しらない惑星に着いた人の気分でもあった。それもそのはず、生まれたばかりの頃をのぞけば、十日間も外に出られなかったことなどこれまでにいちども経験したことがないのだ。

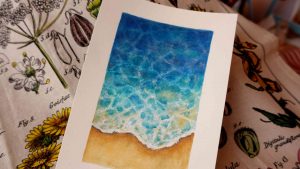

胸の辺りはまだ苦しかったが、リハビリがてら近くの海をめざして歩いた。青空の下にいられることが信じられなかった。足を一歩前へ踏みだすたび、地球(に似た星)がどんどん体のなかに沁み込んでくる。病から回復したことによって、いつも堅く閉じたままになっている体じゅうのゲートが開いてしまい、境界線が消えてしまったようだ。亀の歩みでやっとたどり着いた防波堤に、そっと体を横たえた。背中いっぱいにしみ入る燃えるようなコンクリートの熱。低い空が今にもゆっくり覆いかぶさってきそうで、うれしくてこのままひとつになりたいと思った。ああ自分は今また癒えようとしている。ひとつのできごとから。薄目をあけ、まぶしすぎる光に全身を洗われながらぼんやりと思った。生きるということはなんども傷を受けては癒していくことの果てしないくりかえしなのだと。

* * *

味覚と嗅覚がなくなったことで、自分が動物ではなくなったような気がした。生存に関わる感覚を奪われてしまうことはとてもこわい。療養の十日間を過ぎても、しばらく元に戻らなかった。そんな中で、唯一味と匂いが感じられた食べものがある。味噌、醤油、梅干し。いつもとほぼ変わらない味と匂いだった。すごいことだと思った。天然の良質な塩気をふくむこの日本の伝統的な食材たちには、ウイルスをはねのける力があるのだ。くるしくてたべることもひと苦労、ふた苦労だったけれど、毎日梅干しを食べ、醤油をたらしたおじやを食べ、味噌汁を飲んだ。人生でいちばん体がぼろぼろにやられているのに、どれもほんとうにおいしかった。体の髄まで染みわたった。きっと自分は良くなっていく。口にするとそう信じることができた。いちばんの薬だと思った。

こうなってみてはじめてわかった。「味」というのは甘い、辛い、しょっぱいなどのことではない。「味」とは食材のもつエネルギーなのだ。「おいしい」についても同じで、心底「おいしい」というのは、食材のもつ味=エネルギーがちゃんと体に伝わるということだ。ほんものの「味」と「おいしさ」には、ほんものの癒しの力がある。癒しとは何か今までまじめに考えてみたことがなかったけれど、それは生きる力にほかならない。だから、私はウイルスとたたかっているのではなかった。癒えていく過程にあった。

* * *

ウイルスから学んだことがもうひとつある。この体は自分だけのものではないからこそ、大切にしなくてはいけないということ。未知のウイルスに体の操縦席をのっとられたことで、いかに自分が自分として独立なんかしていないのかを実感したのだ。河合隼雄さんは「物語を生きる」という本のなかでこう書いていた。「実際は、個人などというのは、そんなに自立したり、独立したりしているものではなく、他の人間、生物、事物などと、はるかに深く依存し合っており、自と他の区別なども現代人が信じるより、はるかに薄いものではなかろうか。」

この体は自分に属しているものではない。地球や自然や宇宙に属していて、そこから切り離されてはいっときも存在できない森羅万象の一部でしかない。ウイルスが私たちに気づかせたのは、自分のものではないから大切にしないといけないのにもかかわらず、自分のものだと思い込んで大切にすることを忘れている人間の愚かさだったのではないか。

私たちの体は小さな宇宙そのものであるという考えを「人身小天地」という。私たちが体を痛めつければ世界が痛み、逆に愛をもって接するならその行為は世界へ反映される。余談だけれど、このことは百歳を超えて大往生をとげた私のスーパーおばあちゃんも言っていたことだからきっとまちがいない。旅立つ直前、ふいに夢にでてきた祖母はひとこと言った。「内は外、外は内。」私は寝ぼけまなこでベッドから這い出し、いそいでそのへんの紙にメモした。真っ暗だったから空気に文字を書いているようだったけど、きっと大事なメッセージだろうと思ったのでちょっぴり必死だった。じっさいには聴こえたのは声だけだったし、ほんとうに祖母かどうかはわからない。だれかのお告げみたいにも思った。だから祖母は「いやおれそんなこと言ってないけど」と言うかもしれない。でも、タイミング的にきっとおばあちゃんだろうと思った。私たちの体は思っているほど内側ではないし、世界も思っているほど外側ではない。祖母はそう旅立つ前におしえてくれたのだ。

あの頃、皆が口をそろえて「コロナとたたかう」と言った。もちろん医療従事者の方にとってはみずからの命を危険にさらしつづけて挑む「たたかい」であったかもしれない。でも私たちはどうだろう?歴史はいつもそうだが、あれもこれもすすんで「たたかい」にすることでどんなによいものを得てきたというのだろう。どうして私たちはずっと、何もかもを「たたかい」に仕立てあげる物語の書き手であり、読み手でいようとするのだろう。

「たたかい」には敵がいる。今回ならば未知のウイルス。しかし冷静に考えてみると、敵などというものはじっさいには存在しない。私たちが頭の中で作り出したものに過ぎない。おそろしいのは、いちど敵を生んでしまうとそれが排除する対象になること。こちらがウイルスを敵とみなせば、向こうもこちらを敵だとみなす。奪い合いが始まる。そうやってこの体をすすんで戦場とすることのいったいどこに救いがあるだろう。いくら想像しても、それでは回復への道のりは見えないと思った。

だから私はたたかわないことにした。私が癒えるのに、私が勝ち、ウイルスが負けなければいけないのではない。ウイルスだって癒えて安心する必要がある。ほんとうの癒し、そして回復とは、それぞれが弱さを抱えたままで生きる力を与えあうことではないだろうか。思っているほど内側は内側ではないし、外側は外側ではないのだから。

写真・文 関根 愛(せきねめぐみ)

俳優、執筆、映像/作品制作を行う傍ら、ライフワークとして食に取り組む。マクロビオティックマイスター/発酵食品マイスター/Vegan検定1級。2021年度veggy公式lifeアンバサダー。鎌倉在住。

Youtube:鎌倉の小さな台所から

Instagram:@megumi___sekine