生きものたちと短い夏

夏の生きものたちは強烈だ。この前、浜で小さな小さな亀を見た。たまたま下を向いて歩いていなかったらまちがって踏んでしまいそうだったくらい、とても小さかった。足あとを辿ると浜の途中から始まっていた・・・なんとなく手足の感じが海ガメには見えないし、一匹だけぽつんといるのもふしぎだし、誰かがここへ放ってしまった陸のカメなのだろうか。亀は強風で荒れ狂う魔王のような海に向かって小さな点みたいな体でまっすぐ突き進んでいた。打ち寄せる波が激しすぎて、水面に触れてもすぐ押し戻されてしまう。それでもまた無心で向かっていく。なんどもそれを繰り返す。あと何回すれば広い海へ出られるのだろう。

別の浜で大きなへびも見た。いかにも絵になりそうな、へびといったらこれ、というイメージそのまんまのへびだった。怪しげにうねうね体をくねらせ、今にも火を噴きそうな勢いでシャァと舌を出してみせ、独特の進路をたどりながら涼しい顔で階段を這いのぼっていた。こんなにへびらしいへびを見るのは初めてだ。そばを通るとき、あれ?へびって飛ばないよね、大丈夫だよね、とふいに不安になった。もしも突然飛びかかられたらなすすべがない。あんなに細い体に激しい炎と氷を両方秘めた生き物に対抗できるような生命エネルギーが私の中にあるんだろうか。

待ちわびていたみんみん蝉の声をようやく聴き、今年も短い夏を楽しもうと小さく決意する。夏といえば海水浴、入道雲、スイカ、終わらない宿題、夏祭り、花火、お盆に帰省。色々あるけれど、私にとってこれがなかったら夏が夏じゃないランキングの一位は蝉の声だ。もし蝉の一生を七十年生きる人間と比べたら、蝉の一日は人間の十年である。十年分の命の凝縮と叫びが、あの身を引き裂かんばかりの強烈な鳴き声なのだ。それはいつも私の中で眠るスイッチを押す。生きろ、生きろ、死ぬまで、生きろ。お前にも限りがあるぞ。

夏はどうしてこんなにも短いのだろう。そしてこうもあちこちで、これ以上ないという限界ぎりぎりまで高く命が燃えているのだろう。なぜ今、ここにいるどうぶつたちも、人間たちも、あと百年もすれば当たり前にだれもここにはもういないんだろう。すべての命が死へ向かって生きていること、まぎれもなく自分もその一員であること。それとどう折り合いをつけて生きていけばいいのだろう。考えても考えても、何も分からない。小さな頃は無限の世界に生きていたのに、いつのまにか有限を知った。死を知る前とあととでは、人生はがらりと表情を変えてしまった。どちらが幸せかといわれたら、今が幸せだ。いつだって今が、どこかでうっかり死んでいてもおかしくないのに運良く死なずに生きてきたからある今日という日が、いちばん幸せだ。

いつか体を超えていく

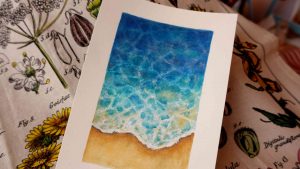

ある日、いつものように江ノ電で帰路についていた。海が近づき、文庫本から顔をあげて車窓に目をやった。その日の海と夕空は、暗いのに明るいような、うっすら青い墨絵のようなふしぎな色だった。空は空、海は海。そういう夏らしいはっきりとした分かれ方をしていなくて、どちらともなく混ざってみようか、みたいなあいまいな青色。

疲れていたので一瞬躊躇したが、それでも後ろ髪をひかれるような思いみたいなものに襲われ、足はひと駅前で電車を降りて改札口へ向かっていた。これはどこか懐かしいような景色の感じなんだ。この色の中を潮風を浴びて今日は帰らないといけない気がするんだ。のろのろ歩き出した自分の足に言い聞かせる。

海を目の前にした通りにはイタリアンやカレー、鉄板焼きにお好み焼き、アイスクリーム屋にパエリアが名物のお店などが数軒並ぶ。チェーン店はどこにもない。そもそも鎌倉の多くのエリアには機械的なチェーン店がほぼないからか、なんとなく街が手づくりの食べものや物の温かさに包まれている。表通りは夏休みの観光に訪れた人たちで溢れているので、お店の裏口が面する反対側の狭い道を進む。表じゃなく裏を通るというのがわくわくする。住んでいるからこそできることみたいで。

小麦が濃厚なトマトソースとチーズに絡みつく匂い。分厚いお肉が汁をしたたらせながら今にも焦げ付きそうになっている匂い。ふわふわの鰹節と青のりが熱々のマヨネーズやソースの上でかろやかに踊る匂い。夕闇に染まりゆこうとする町にそれぞれの厨房からいい匂いが溶け出して、湿気をたっぷり含んだ潮風とゆっくり混ざり合って流れていく。自分が食べることのできない食べものの匂いをこうして味わうのは、なんだか妙な気持ちがする(私は小麦アレルギーな上に乳製品や卵や肉も体質的に合わなくなってしまった。うっかり食べてしまうとその時々によってさまざまな症状が起こる)。口から体へと入れることはできないのに、鼻からはこうして入れることができる。食べものと違って目には見えないが、何かが確実に体へと入っていく。「味わう」という意味では口からでも鼻からでも違いがないような気がして、「食事」とはどういうことなのかよく分からなくなってくる。

住宅街に入り、ぽつりぽつり明かりが灯り始めた家々のあいだを縫うように歩く。鎌倉は坂道が多いから、すたすた歩くというよりは一歩一歩をゆっくり踏みしめる感じになる。毎日の散歩のおかげで、ほとんどの坂道はなんともないと感じるようになった。歩きながら、さっきの続きを思う。食べられないものが多いって、やっぱりすごく悲しい。

何が悲しいって、たとえばもしもこの素敵な家々の中のどこかにお招きされることがあったとして、湯気を立てて並ぶであろう何でもないけど美味しそうな料理を同じ食卓を囲む人たちと同じように食べることができないことだ。たとえば卵焼きとか肉じゃがとかオムライス。カレーにシチュー。唐揚げやナポリタン。デザートのプリンとチョコレートケーキも。ふわふわの卵や旨味が出尽くした肉汁を味わえないことより、同じものを気兼ねなく分け合って「美味しいね」と言えないことがいちばん骨身にこたえる。「同じ釜の飯を食う」という言葉があるが、それは古い表現なのかもしれないが、そういうことから生まれるものがどうしたってあるような気がする。

犬の散歩をする五十代くらいの華奢でこぎれいなおばさんとすれ違う。薄暗くなりはじめた空気の中でかるく会釈を交わす。そう、たとえばあの人とだって。もしも何かのご縁で同じ食卓を囲む状況が生まれたとしても、そのことを歓迎し感謝する気持ちとは裏腹に、私の体はあの人と同じものを拒絶する。あの人と私は永遠に親しくなれない他人のままなのだ。

食べるということは、受け入れるという行為である。異物を、あるいは他者を。自分の体へと迎え入れ、咀嚼し、吟味し、あるものは自分を構成する一部となる。今日までひたすらそれを繰り返してきたことを思うと、むしろ自分などは他者のよせ集めであると言える。いっぽうで必要ない、もしくは有害だと判断したものはどうにかして体外へ排出しようとする。排出しようという動きが人よりも多い私は、他者との共存が前提の世の中を生きる上で決定的に大事な何かが欠けている人間なのではないかとさえ思うことがある。よく旅行や仕事などで見知らぬ土地へ行く時、現地の人が好意で出してくれたものは何であれとりあえずいただいてみることで信頼関係が生まれたり、距離がぐんと縮んだりする。あの感じが、巡り合わせにただ素直に感謝してまるごと受け入れるみたいなシンプルで重要な力が、私にはない。正確には、昔はできていたのにある時からできなくなった。どうしてこうなってしまったんだろう、この体は。

家へ着く。お腹が空いているので、ささっとあるもので済ませる。にんじんの切れ端をスティック状に切って齧る。ミニトマトは洗ったそばから頬張る。数日前に間違って噛んでしまった口の中の傷にトマトの酸っぱさがこれでもかと沁みる。煮たり焼いたりする元気は今日はもうないし、おまけにひとりきりだから野菜はこんなところで十分。あとは炊いておいたお米に大粒の黒豆納豆をかき混ぜてのせ、ごまと青のりを多めにふる。お椀を片手にふらふらリビングへ行く。

普段はニュース以外は見ないのに、ひとりだと手持ち無沙汰でテレビをつけてしまう。働くひとたちの現場へ行って昼食を取材する「サラメシ」という番組をやっている。好きな番組だ。その会社では、その日が月に二度ある仕出し弁当の日。町の定食屋さんが特別に運んでくれる熱々ごはんの上にカツレツがのったボリューム満点飯を同僚と楽しそうに食べる人たち。みんな幸せそうだ。ごはん自体も美味しいのだろうが、皆と一緒に食べている幸福感のほうがずっと大きいように見える。付け合わせはマヨネーズがたっぷり入ったこってりしたポテトサラダ。・・・こういう光景の一部に、私がなることはもうない。ものすごく寂しい人生なのかもしれない。

そのとき、ふいに頭の中で声がした。「めぐちゃんが周りの誰にも似ている人がいなくて寂しいって思うのは、めぐちゃんが他の人にはないものを沢山持ってるってことだよ。」高校生の頃、付き合っていた人と手紙の交換をした。ある時、親友たちにも言えなかった悩みを書いたような気がする。その返事に書いてあった言葉だ。今の今まで忘れていたのにふしぎだ。声が聞こえてきて初めて字体や筆圧の感じ、紙のどの部分に書いてあったかをおぼろげに思い出す。嬉しくて大切にとっておいた手紙だったが、今いったいどこにあるんだろう。

ものの見方をちょっと転換してみることで、世界はまったく別ものになる。当時もそう気付かされた。そっか。私にしかないものってなんなんだろう。もしあるのなら、見つけてちゃんと大切にできているんだろうか。まったく自信がないけれど、今からでもそうしないと。そうしたいと強く思う。自分自身からは逃れられないし、いつかこの体を超えていくその日まで、これからも食べられるものを食べつづけていくしかないのだし。

この体をまだ超えていきたくない。私にはまだ体が必要だ。この頼りない体だとしても。いや、頼りないなんて失礼だ。日々こんなに一生懸命生きてくれているのに。他者を拒絶しているのは器である体ではなく、本当は私というそこに入っている中身なのかもしれないのだから。

実はこの家からそう遠くない場所に住んでいるらしいその手紙をくれた人は、つい先日父親になったのだそう(こういうのをひと昔前なら風の便りで聞いたなどと情緒あるふうに言えるんだろうけど、今の時代ならSNSで見かけたというなんとも味気ない感じになってしまう)。十数年前に何気なく紙きれに書いた言葉が今日の私をほんの少し救っていることなんてつゆ知らず、今はただ目の前にいる生まれたての生き物の放つかけがえのない眩しさと真新しさの中にいるのだろう。時の流れはいつだって頼もしいものなんだな、と思う。

天然のままで

鎌倉へ越してきて、ちょうど一年の日。海岸中に白いきのこの群生みたいにモッツァレラチーズが生えてひとびとが歓喜する、という夢を見ていたら、ひどい雷雨で目が覚めた。ぷるんぷるんの丸くて大人しいモッツァレラチーズは実は浜に打ち寄せられた海のあぶくが姿を変えたものだったが、どう考えても美味しいモッツァレラチーズの味なので皆抵抗なく食べ始めたのだった。私も例外にあらずだった。そう、夢の中では、食べられないものなどないのだ。

白くてふわふわの幸せな味と感触をぼんやりと思い返しつつ、目を瞑ったまま布団にしばらく横になっていた。雷が大きな舞台の演出みたいに気持ちよさそうに何度も轟く。これから何かが始まっていくんだろう。そう思わずにはいられない音。雨にも雲にも太陽にも風にも意思のようなものを感じることはあまりないが、雷だけは違う。誰かがどこかでこれを操っていて、何かを猛烈に伝えようとしている、そういう感じがする。

一年前のあの日、引っ越しを手伝ってくれたパートナーのお父さんが走らせる車に乗ってこの家へ来た。荷物でぱんぱんになった後部座席の隙間になんとか身の置き場所を見つけて、そこから見たこともないくらい優しくて果てがない低いピンクの空をぼうっと見上げていた。それは空というより海に近いような存在感で、私たちは大海原に特別な時にしかあわられない秘密のトンネル道をぐんぐん進んでいる一行みたいな気分になった。

車内のスピーカーから、お父さんが好きな大滝詠一が「想い出はモノクローム、色を点けてくれ・・・」と大きな声を張りあげて歌っている。「君は天然色」という1981年に発売された曲だ。私はうだるような暑さや連日の荷づくり作業からくる疲労、十数年暮らした東京との別れ、そして新しい世界が始まろうとする時のちょっとしたハイテンションから熱っぽくなっていて、ビタースイートな青春のその歌を聴きながら頭の中が泣き笑いみたいに忙しかった。

今のこの空のこんなに堂々とした地球らしいピンク色を、ひと月もして今が思い出になったら、ぼんやりとしか思い出せなくなるだろう。前にしか進まないこの車みたいに沢山の景色をいくつもいくつも見送っていった先には、この壮大なピンク色もまるっきり色を失うのかもしれない。そういう抗いようのない大きな流れの一部に、この身はすでに溶け込んでいること。生きていたことを少しづつ忘れながら生きていかなきゃいけない仕組みの中で、その定めを否定もせず、意気込んで肯定もせず、ただ大きな何かに運ばれて着々と死へと向かっていくこと。そのどうしようもなさと救いが同じ在り処にあること。

ハンドルを握るお父さんは、

演劇をやっていたころ、ある人にこう打ち明けたことがある。こんなに素敵なこととか、あんなに忘れたくないこととか、一生心に刻んでおきたいと強く願ったことがあっても、私はどんどん忘れていってしまう。時々自分が怖くなるほど、思い出せないことが沢山ある。誰かに昔のことを聞かれる時、思い出せなくて答えにつまってしまうことが多々ある。確かに生きて、呼吸をし、この体や皮膚や内臓や心で色々なことを味わってきたはずなのに、容赦無くどんどん時が流れていくから、その細部が思い出せない。こんなままで生きていくのはすごく悲しい。

その人は「そういう時は僕や周りの人間が代わりに覚えているから何も心配いらない」と言った。夜の次は朝がくる、みたいに、当たり前のことのように。そうか。私は欲張りなうえに、独りよがりだ。生きていくのに、人には人がどうしても必要なのに、いつも自分だけでどうにかしようとして、どうにもならないとあわてふためいて。ここは、誰かの色を失った記憶に他の誰かが色を点けることができる世界なんだ。私だって他の誰かに対していくらでもそうできる力があるのにそれを使わないで、自分だけ嘆くんだ。なんて狭くて馬鹿なんだろう。人は、そばでいつも生きていることを確認しあって、少し遠くから認め合って、そうやって肩を借りたり貸したり、渡したり渡されたりして、自分を超えて生きていく。そういう世界だったんだ。

時は、どんどん好きに流れればいい。何度でもモノクロームになればいい。そのたびに新しい色を点けてくれるひと握りの人を大切にしながら、私もどこかでほんの少しでも誰かの色を点けられるように生きていけたら、それでいい。

写真・文/ 関根 愛(せきね めぐみ)

関根 愛(せきね めぐみ)