-それぞれの四季-

鎌倉へ越してきて、季節がひと巡りした。一年前の強烈な光と匂いが戻ってくる。今までさほど感じてこなかった四季の巡りを鮮やかに感じながら過ごしたこの一年は宝物になった。植物、虫、動物、この世界には信じられないくらい沢山の生きものたちがいる。海や土や風や、月や太陽も生きている。そして、それぞれがおのおのの「四季」というものを分かっている。虫は虫の、草木は草木の、月は月の一生。生き終えれば、ただ淡々と次へバトンを渡す。それが繰り返されるだけ。生命が生きて死んでいくようすを日ごと、あるいは月ごと、そして季節ごとに間近で感じられることは本当にすばらしい出来事だった。

トッド・ヘインズが数年前に監督した「Carol」という映画の台詞が急に蘇る。”Everything comes full circle” これをなんと訳せばいいのだろう。孤の軌道上のすべては、弧を描くのに必要だった。それはすでに決まっていて私には選べなかったが、そこで起こるすべてを好きなように解釈する自由が私にはあった。それは信じられないくらい重く辛いことでもあり、また同時に、人間が皆等しく持つ特権のひとつのようにも思えた。人生が大きなひとつの弧なら、その中にいくつもの小さな弧が重なっているのだろう。その小さな弧ひとつの中にも、より小さな弧が無数にある。弧の数は人によって、生き物によって違うかもしれないが、そこにはそれぞれの四季が必ずある。どんな生き物もそれぞれの弧を描くように、命は設計されているような気がする。

-いかせ いのち-

先日あるお寺に立ち寄った。入り口に大きく書かれていた「いかせ、いのち」。この命を生かしているかどうかどうやったら分かるんだろう。生かすってどういうことなんだろう。

今朝、ごはんにかけるちりめんを冷蔵庫から取り出しながらふと思う。このちりめんは、私を生かすんだよな。文字通り私の体の一部となって、私はちりめんに生かされる。いっぽうでただ生かされているだけなのかというと、私はしっかり食べることでちりめんじゃこの命をこの身に生かす。ただ受動的に食べて生かされているわけではなく、生かすという役割がある。そうか、生かされていることと、生かすことは、同じなのだ。

強者も弱者もない世界で、自然の摂理は日々私たちを生かし合わせる。そんな些細で大胆なことを私は簡単に忘れる。足元の、あるいは目の前の、注意深くいようと思わなければ通り過ぎてしまうことの中にヒントはいつだってあるのに。淡々とした暮らしの中にこそ命を生かす機会は溢れている気がする。

-時間の星-

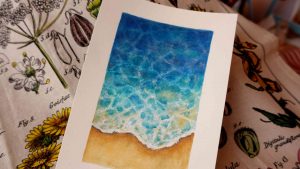

一年前の夏。鎌倉へ来て最初のもっとも忘れられない朝となったのが、杉本寺への早朝参り。太陽が本領を発揮する前の朝五時台。眠い目をこすり杉本寺へ向かった。洗練されていながら原生的な雰囲気が漂うかっこいいお寺。鎌倉最古の寺でもある。厳かな空気の中、本堂に入る。混じり合った太鼓と木魚と読経の響きは大きなうねりとなり、ひとつの大きな生き物に化けて空間を支配していく。私はその大きな生き物のお腹の中にいつのまにか入り込んでしまった気分になる。

お腹の中で粛々と繰り返されるリズムを感じながらどれくらいの時が過ぎたのか。気がつくと自分の体の感覚が消えていた。丸裸の魂になってしまった感じだ。そしてここがどこだか分からなくなってきた。この時、私はこの世にいたとはっきり言える自信がない。それくらい遠い遠いところへ気がついたら連れていかれてしまった。そこは今までに行ったことのないような不思議な場所で、そこで私が感じていたのは幸福以外の何ものでもなかった。幸福を感じていたというより、私が幸福そのものになったような感じだった。幸せだあ、何もかもすべてある。これ以上ないほど満ち足りている。なんだこれ。地球らしさのない場所だ。極楽ってこんな感じなのかな。

しばらくすると嫌な感覚に襲われ始めた。それで、この先一体どうなるの?ずっとこのまま幸せがつづくの?何の変化もなく?何も起こらない。何も変わらない。未来永劫この状態?退屈だ。むりだ。こわい。幸せなはずなのにおかしいな。でもとてもじゃないけど耐えられない。ずっと同じままなんて、終わりがないなんて苦痛は耐えられない。ここには時間というものがない。息がつまりそうだ。ずっとこのままなんていやだ。絶対にいやだ。

そう強く思ったら、意識が戻ってきた。私は杉本寺の本堂にいた。むせ返るほど暑い朝の、それでもひんやりとした境内の澄んだ空気の中、この足でちゃんとそこに立っていた。よかったあ、戻ってこれた。地球に!そう思ったら安堵で体の奥が熱くなった。この朝の出来事で私ははっきりと思い出したのだった。ここは時間の星で、私たちは変化というものを味わうために期限付きでやって来た。ずっと同じままでいることがあんなに辛かったので、どうしても変化を感じたかったのだ。私たちが恐れている変化や、必死に抗おうとしている時間こそが、私たちがここへ来た目的だった。なあんだ、なんか肩の荷が降りた。

-蛍の正体-

ところで六月から七月にかけて、鎌倉広町緑地では天然のホタルを見ることができる。ひっそりとした緑地だけどけっこう広くて、ちゃんとした森だ。休日はハイキングの格好をした人たちがぽつぽつ訪れる。ここで久しぶりにホタルを見て、そして私はほとんど確信した。ホタルはきっとこの世の様子をちょっと見に向こうの世界からやってきた魂たちに違いない、と。

Claire A. Nivolaという人が子ども向けに書いた「Star Child」という本の話がある。公開中のマイク・ミルズ監督による映画「カモンカモン」ではこの本のすばらしい引用シーンがあるので、もしかしたら耳にした方もいるかもしれない。主人公が、諸事情から自宅で預かることになった甥が眠る前にこの本を読み聞かせる。生まれる前ある星にいる私たちに、先輩の誰かが地球という星について教えてくれるという部分だ。それはだいたいこういうことを言っている。

あの星(地球)へいくには、人間の子供として生まれなければならない。体というものが与えられ、それの使い方を時間をかけて学び、やがて自分で自分の世話をするようになる。ここはとても静かで何も変わったことが起きないが、向こうは色や音や感覚に溢れていて、そして常にすべてが変化している。あなたはあの星の時間の流れに身を投じ、そこで育ち、旅をし、働き、子供を持つこともあるかもしれない。そのうちにあなた自身がどこからやってきたのかを忘れる。あらゆることを学び、あらゆる感情を感じていく。時間の流れの中で、あなたはあなたが経験するあらゆるあの星らしいことを、あなたの変化しゆく人生というものを、腑に落とそうとするだろう。そして時が来てまたここへ戻ってくるとき、ふしぎな美しさに満ちたあの星とお別れをするのを寂しく思うだろう。

読むうちに主人公本人もだんだん合点がいき、静かに涙を流す。傍らの子どもは思い出しているのか、それとももう忘れてしまってぽかんとしているのか、ただそれを聴く。

私たちはよく空に瞬く星を人になぞらえる。もうこの世界からいなくなってしまった人たちや、遥か昔に生きた知らない人たちがそこにいるように感じる。この本に触れると、それは決して間違っていないんだという気がする。私たちもかつて星からやってきて、この先また星へ帰るのだと、そういう気がしてくる。そんな時、広町緑地でホタルを見たのだ。

その日、三人で出かけた。時間帯の影響なのか、前回来た時よりもホタルの数が多かった。原始的な暗闇の中で、音も立てずやさしく光るホタルの群れはとても幻想的だった。夢をみているみたいだった。遥か昔にどこかで見たような、あるいは私もその景色の一部であったような懐かしい気もした。そして疑問が浮かんだ。この美しい生き物は一体なんなんだろう。どこから来て、どうしてここにいるんだろう?

小さな子供と一緒の家族連れが多く見物に来ていた。細い木道を通り抜け真っ暗な田んぼのそばを歩いているとき、私はその疑問の答えを知った。向こうから母親に手を引かれた小さな男の子がやってくる。すれ違いざまにぽつりと言った。「ねえお母さん、あの星、飼いたい」「ええ?星じゃなくてホタルだよ」

ホタルは星だった。星が降りてきたのだ。それはここへくる前の私たちである。子供はまだ忘れていなかった。私もこの星へ来る前こうやって蛍の姿を借りて様子を見に来たような気がする。ホタルは七日間くらいしか生きられないらしい。一週間の偵察を終えて星へ帰った私はすぐに決めたんだった。あそこに行きたい。よろしくお願いします。そしてこの星へやってきた。

写真・文/ 関根 愛(せきね めぐみ)

関根 愛(せきね めぐみ)