じぶんとたった二人きり

このひと月のあいだ、今までになく一日が終わるのが早かった。午後二時台にはもう日が傾いて夕暮れが始まり、なんとなく町全体が店じまいをするみたいにして今日という日を終わらせようといっせいにうごいていく感じがする。家にいても秋の乾いた風がそういう気配を運んでくるので、「まだだよ、待って」とみるみる寂しい気持ちにおそわれてしまう。それなのに落ちかける陽を引き留めることはできないし、ただぽつんとしているばかりでやり場がない。

夏場だったらまだまだその時間じゃないのにと思いながら冷たくなり始めた洗濯物を取り込んでいると、子育て中の夫婦が住む近所の家の前で立ち話をしているおんなの人たちの黄色い声がきこえてきた。人気絶頂でグループを脱退することになったアイドルの話題らしい。なんかおかしいとは思っていたんだけどさ。ねー、ぜったいにえらい人からのいじめとかじゃない?そうそう、わたしもそう思う。じっさいに彼女たちが目にしたことも声を聞いたこともないだろう人のことでこんなにも熱く盛り上がることができるんだなあ。すごいのは有名人か、それともおんなのひとたちのほうか。わたしは彼女たちには混ざれない場所にいて、今日もちゃんとひとりぼっち。群れておなじような軌道をまわる星たちがあれば、離れた場所にぽつんと存在する星もある。

わたしのまわりの血の繋がった人たちもひとりでいることを選ぶ人が多い。なぜひとりを選ぶのか。選んだというより、選ぶしかなかったのかもしれない。近ければ近いほどほんとうの気持ちを話すことも聞くこともない。でも、最後にはどうしたってひとりなのに。もしかすると、その日がいきなり来てしまったらとてもじゃないけれど耐えられない感受性を引き受けているとわかっているから、最初からひとりでいることでなるべく傷つかないように免疫をつけておこうという無意識の自然な選択なのかもしれない。

ひとりでいることは、なにより気楽だ。いちいち人の気持ちや行動を気にして生きる必要がない。人と思うように付き合えないがゆえに心が締め付けられることもなく、もう再生できないかもしれないと思うほど人間関係で傷ついてこなごなになることもあまりない。そんな心の状態につられてなのか、からだのほうもどことなくいつもふわっと軽くて、なんていうか風通しがいい。このままどこまでもいけそうな気がする。それでも一生これがつづいていくと思うと、そこから先はぴたっとなにも考えられなくなる。厚くてくぐもったガラス越しにおぼろげに見えている景色のような、実体があるんだかないんだかわからない透明なようなものしか見えない。

ひとりでいる静けさ。最初からそれしか知らなかったらどうだったろう。人が人といることの面倒くささを知らず、華やぎや安心感やよろこびも知らず、生まれてからずっと自分とたったふたりきりだったら。気がおかしくなってしまうんだろうか。それとも案外、その静寂はにぎやかで満ち足りたものだろうか。

台所のない部屋

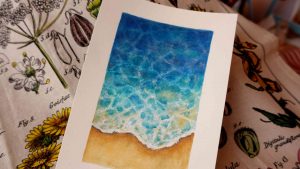

うちからわりと近い海辺に、いつ見てもきれいで凛としたたたずまいの老人ホームがある。たまたまだと思うけれど、人が出入りしているのをいちども見たことがない。もしかしたらじつは誰もいないからっぽの館なのかもしれないと思う。すぐそばの海から絶えず届く波音の中に建つにもかかわらず、しんと静けさを放つ、とても高級そうなところ。人生の行く末にこんなところに住める人って、いったいどんな人なんだろう。たとえばわたしくらいの歳の頃はなにをしていて、なにを感じて生きていて、だれが側にいたんだろう。その人といつどこで手を離して、どうやってここにたどり着いたのか。今という未来が訪れることをひとときでも想像したことはあるだろうか。

先日たまたまネット動画で老人ホームの取材をしているのを見た。「月々十万円以下の入居費用なので、かろうじて年金でまかなえるの」というおばあさん。彼女が暮らす部屋は身動きがかろうじてできるほどのせまさで、とても殺風景で、ひどいけれど独房のようにも見えた。ひとり暮らし用ほどのサイズしかないお風呂とトイレは共用。安さが売りの食事ははたして安全な食材が使われているのかどうか。

それでも広い一軒家で高齢者ひとり不安を抱えながら生活する身からここへ移り、安心で明るく生きられるようになったとその人は言った。それはほんとうによかったと思うけれど、人生最後の日々を過ごすのがこの台所さえない狭い部屋だと思うと、わたしは胃が雑巾みたいにぎゅっとしぼられるようないてもたってもいられない気持ちでいっぱいになる。自分の手で作ったなんでもないけれど美味しい味噌汁を飲むことができないとか、洗いたての野菜のみずみずしい肌に触れることも、お米が炊き上がった時の幸せの湯気を眺めたり、体じゅう満たされるあの匂いを嗅ぐことも叶わないとか、一生懸命生きた先にそんな日々が待っているなんて、人生がちょっと残酷に思える。

いっぽうで、入所するだけで最低でも一億円以上の一時金が必要な超高級型老人ホームもあるそうだ。ロビーには有名な画家の絵や彫刻が飾られ、お部屋は老舗ホテルのスイートルームみたい。施設内にはクリニックや美容室、大浴場や図書室もついていて、おまけに何千円もする高級肉が人気メニューだというレストランまで入っている。入所者のインタビューもあった。その人は元医者で、一時金に二億五千万円くらい支払ったという。異次元の話。

これからもどんどん老人ホームは増えつづける。保育園や幼稚園が減り、廃校になる小学校や中学校が増える中で。再来年には麻布だかどこかに帝国ホテルの料理がいつも食べられる超ハイクオリティ老人ホームが誕生するなんていう話もでてきて、おもわず笑ってしまった。あまりに自分の人生には縁がない。胸によくわからないぐにょぐにょしたものがつっかえてうまく飲み込めない。世の中はひっくり返ったまま車輪が回りつづける自転車みたいだと思う。

昔、何かの本で読んだ。動物にはそれぞれ遺伝子上設定されたおおよその寿命というものがあり、人間の場合はたしか四十歳とかそのくらいだったような気がする。こんなにも寿命を大きく超えて長生きするようになってしまった。長く生きられるということ自体は、色々な経験ができたり、さまざまな変化から感じるものがあったり、とてもすばらしいことかもしれない。でも自分で自分の食事も作ることが叶わないくらいほど老いて、あちこちガタがきた思うようにならない体を二十四時間引っ張って、台所もない家とも言えない家に住み、それでも生きるというのは幸せなのだろうか。高級デパートみたいになんでも入っている至れり尽くせりの終の住処に住むのは、がんばって生きて働いてきたことのごほうびとしてこれ以上ないほどの喜びなんだろうか。ひとの数だけ、人生がある。今のわたしには想像もできない、そうなってみなきゃわからないことも山のようにある。それでも人生がやけに間延びしてしまって、高級型のほうは縁がなさすぎるのでともかくとして、その果てにたどり着くのが台所のない殺風景なあの部屋だとおもうと、わたしは耐えられる気がしない。

ばったり出くわす

先日、アーユルヴェーダのタイプ診断というものをひょんなことからやってもらった。本で勉強したことがあったのでなんとなくは分かっていたつもりだった。結果はおなじ。タイプを見極めるための質問に答えていく時、小さな頃のじぶんだったらどっちだろうか?という基準を持って選んでみてください、と言われた。言われた通りにいざ思い出そうとしてみるんだけれど、小さなじぶんがどういう人間だったのか、知っているようであまり覚えていないんだなと思った。

「おしゃべりなほうか、引っ込み思案なほうか?」と聞かれても、相手による、としかいえない。そんな感じでだいたいすべての質問に、時による、場合による、みたいにしか答えられなかった。そんなに常にじぶんが一定のひとなんている?と思ってしまう。なんとなくで全然いいんですよ〜と笑われてしまうが、確かにそのとおりなのだろう。そもそも過ぎ去ったことを今のじぶんが思い出すという時点でそっくりそのまま正確なものではなくなっているのだから。

小さな頃のわたしのことをいちばん覚えているのはいつもそばにいた母親だろうと思い、車に乗っているときにふと聞いてみた。「私はどんな性格だった?社交的か、恥ずかしがり屋か?」母は懐かしそうに言った。「うーん、やっぱり社交的っていうのではないよね。三歳くらいの時、今日も幼稚園いくよって時に、お母さん、めぐ今日は行かないでいいや、って言って押し入れに入っちゃった。幼稚園って毎日行くところなんだよって言ったら、ぐずるとかっていうのはなくて、わかったって納得して行ったけどね。人といるときはいれるけど、やっぱりそれが続くのはしんどくて、たまにはちゃんとひとりになりたいっていう気持ちを持っていたみたいな感じだったよ、昔も。あとはやっぱり、あなたは人が怖いっていうのはあったよね。赤ちゃんのときは、知らない人に話しかけられたらいつも大泣きだった。」

そのときだった。暗くて長いトンネルの向こうで光を背負ってひとり立っているちいさなじぶんに、とてつもなく久しぶりに出会ったのは。おそらくやっと立てるようになったくらいなので、足元が地面をちゃんと踏みしめていない。まだまだ座っていたそうで、歩き出したくなんかなさそうで、この世界のことなんか知りたくもないという声が聴こえてくる。そもそもどうしてこんなところにいるんだかわからないという顔をしている。そういえば、わたしは予定日を二週間も過ぎて生まれてきた子どもだった。なかなかこの世界に出てきたくなくて、ずっと渋っていたのだ。この世とあの世の境のあの暗がりで。でもいつまでもそこにいるわけにもいかなくて、出てくるしかなかった場所で途方に暮れている。

ああ、ここにいた。ごめんごめん見失っていて。少しどぎまぎしながら、あっというまに三十年も経ってしまったことを詫びる。まさかこんなふうになるなんて思っていなかったよね、もうちょっと良い大人になるつもりだったね、と話しかけると、何を言っているんだろうこの人?という目で見つめ返してくる。目の前の人がじぶんだとわかっていないのか、わかっていてすべてお見通しのつもりでとぼけているのか、それよりも世界へ踏み出すことへの躊躇でそれどころじゃないのか。なつかしいなあ。この人はこの人のままではもういないのに、でもいなくなっていない。わたしは今もこの人とふたりきりで手をつないで歩いている。おそるおそる、光に満ちたこの世界を。

社交的じゃないのに社交しようとがんばってつまづき、言葉にして話すのが苦手なのにちゃんと話せる人のふりをしてつまづき、中途半端にじぶんを置いてけぼりにして騙し騙し歩いてきた。そろそろもういいんじゃないか。恥ずかしくて貝殻から一生でてこなくたって、人が怖くて逃げ出したっていい。洞窟のなかにいるみたいに、小さなわたしの声が今のわたしの声として反響する。

さあ、これからどうする?尋ねているのはわたしなのか、小さなほうのわたしの声なのか。ひとり芝居をしているみたいにみえてもおかしくないよね、わたしの生きかた。え?そもそも人生なんて全部ひとり芝居みたいなものなんじゃない。みんなじぶんでじぶんを演じている。演じるうちに演技じゃなくなっていく。しんどくなったらまた元に戻ればいい。わたしはいつもここにいる。

写真・文/ 関根 愛(せきね めぐみ)

関根 愛(せきね めぐみ)